PRÓLOGO

¿Por qué francamente no acepto que tengo insomnio? ¿Que tendría que terminar tragándome un montón de fármacos como hacen todas las mujeres de mi edad para no pensar, para no sentir, para no acordarme, para que no vengan en tropel noche a noche todos mis fantasmas?

Hoy estuvo aquí uno de los más queridos. ¿Fantasma, sueño o ilusión de solterona? Es de risa, pero me levanté con la satisfacción plena del anhelo cumplido. ¿Todas las mujeres nos volveremos así de tontas? Las veo ir y venir, decir siempre lo mismo de sí mismas: qué bruta soy, qué tonta soy, qué torpe soy, pero yo no me veo así. Es posible que para eso sean necesarios unos lentes especiales; para mirarse de verdad a una misma.

Ahí estaba yo parada detrás suyo, observándolo a cierta distancia. Él sonreía y hablaba, sin importar de qué, en un pequeño grupo de extranjeros como él. Me acercaba y en perfecto inglés (¡pinches sueños, lo que logran de una!) “All my life I’ve wanted to meet you and pass my fingers in your hair. Can I do that?” Ohhh, giraba la cabeza para verme, posaba en mí sus maravillosos ojos con todo y sonrisa cinematográfica y decía (lo único que se podría haber dicho, ¡coño!, era mi sueño): “Of course, my dear, you can”. Acto seguido, metía yo mis dedos entre su cabello (por supuesto, no era escaso como debe serlo en la vida real, ahora mismo con más de setenta años). Nadie gritó “Free, Bob, free”, pero ¡deberían! De todas formas el sueño se desvaneció y yo quedé ahí, como tonta, pero contenta. Y así me levanté y así anduve todo el día siguiente.

Fui y vine incansablemente como las hormigas (unos bichos tontos, tontos e inútiles), en medio del terrible calor que nos azota y del que año con año la gente afirma lo mismo: es peor esta vez, nunca había sido así de intenso. Claro, ahora con las noticias todos deben sentirse pitonisos, ya los científicos confirman que es cierto eso del calentamiento de la Tierra. Es absurdo negarlo; hay pruebas simples, pero contundentes. Cuando niña yo no recuerdo ventilador alguno en mi casa; pero bueno, nacida y crecida en el barrio veracruzano de La Huaca, tampoco nos sobraba el dinero. Sin embargo, tenía amigas en cuyas casas era evidente la bonanza y tampoco los había, y mucho menos aire acondicionado; así que debe ser totalmente cierto que nos hemos provisto de nuestro propio infierno.

Todo un día de trabajo en este lugar tiene su recompensa; con la fresca de la noche, los pies ponen el automático y se dirigen a La Parroquia, el templo social de la vida porteña. Debo aclarar, porque en ocasiones, incluso en el puerto y a pesar de ser conocidísima, se presta a malos entendidos. Cuando me subo a un taxi y digo “A La Parroquia”, algunos todavía quieren llevarme por el retorcido camino de la beatería. Y por eso, y por si aún quedan en el mundo personas que no saben de lo más elemental de Veracruz, no estoy hablando de una iglesia, sino del café más famoso o el que más fama le ha dado al puerto, no se sabe quién es el verdadero eje, pero pueblo y café se nutren de tal manera que conocerlos uno sin el otro, es imposible. Desde presidentes, gobernadores, el más modesto político, artistas, aristocracia propia o extranjera, además, por supuesto, de todos los chilangos visitantes que se dan cita ahí cotidianamente, codo a codo con el pueblo veracruzano. En La Parroquia, el famoso cosecha aplausos y miradas admiradas, el corrupto puede recibir entusiastas abucheos, y aun los difuntos, sin conciencia para entenderlo, reciben el culto a la memoria en boca y comentarios de los cafetómanos. El amarillismo periodístico tiene su versión parlante en La Parroquia. Allí se dirimen toda clase de sucesos y, por supuesto, los últimos de las “mejores familias porteñas”, hasta en sus más recónditos e íntimos secretos. Sólo que para entenderlo debe uno asistir acompañado de alguien muy versado en estas cuestiones y que sea, sin lugar a dudas, ciudadano porteño de buena memoria y completo ocio; y de que los hay, los hay. ¡Vamos, la gente que va a La Parroquia toda la vida, ahí mismo llega un día como tantos otros y muere!

Degustación placentera pero predecible. Los platillos son los mismos desde que yo era niña. El olor del café lo invade todo, el ruido de los comensales y la clásica figura de meseros y cafeteros en su constante ir y venir, son la alegría del corazón. En La Parroquia el entretenimiento somos los mismos asistentes. Ese café nos ofrece de todo entre saludo y saludo a los de siempre. El dueño y su familia forman parte de ese entorno con el que uno crece. No seremos los mismos el día que Don Fernando no esté, aunque ya la memoria y la nostalgia han tenido que guardar en sus archivos muchas ausencias, muchos nombres. Pero La Parroquia sigue siendo el sitio de reunión en el puerto de Veracruz.

Pues para allá nos encaminamos la otra noche: cosa de entrar y empezar a ver rostros conocidos, sobre todo, por fortuna, en temporada de vacaciones. ¡Hola! —Hija, que allá hay posibilidades de una mesa—, intento decir de la manera más discreta y conteniendo mi entusiasmo para que no salte a sentarse en la primera silla que nos ofrecen. Presentaciones y saludos, gente que nos mira con envidia por los segundos en que logramos el objetivo y ellos perdieron la oportunidad de sentarse. Así es la vida si una ha nacido jarocha y rumbera, y nuestra será la mesa más próxima que se desocupe. Siempre recuerdo en estos momentos a Catalina, una de mis amigas de la universidad que con profundo rencor solía decir: “Cómo odio a los veracruzanos; estás parada durante horas junto a una mesa, con la esperanza y la mira de que se va a desocupar y de pronto: “Hola, fulanita, ¿cómo estás? Ven, ya nos vamos, te dejamos la mesa, y ahí te quedas parada, mirando cómo se sientan los recién llegados”. Es creíble el profundo odio que esto genera, pero en la convivencia cotidiana radica nuestro privilegio y nuestra tortura. Aguantamos el calor ardiente del verano, con las lluvias torrenciales y sus inseparables inundaciones. Los vientos huracanados del norte, que cuando no te levantan en pleno vuelo se dan al menos el gusto de dejarte casi desnuda en plena calle o medio ciega de tierra.

Ganada esta batalla, nos sentamos y en la primera mirada el tiempo se detiene como por arte de magia. ¿Será posible, será Agustín? Mi compañero de andanzas universitarias. Sonrío, me da por una escasa fracción de segundos algo así como pudor de pensar en pararme y hablarle, del equívoco, de que no sea, de la tristeza del fantasma que no se materializa; pero inmediatamente tengo ese sentimiento que me acompaña ahora a todos lados: ya no tengo tiempo —me digo— y no puedo perder la posibilidad de un maravilloso encuentro con alguien que me produce, sólo de verlo, las mismas palomitas en el estómago que cuando adolescente; porque además ya no ocurre con frecuencia; para ser sincera, casi nunca. Para cuando llego a su mesa la magia está en ambos; el abrazo es mutuo, uno, dos, tres abrazos, en los que se funden y confunden la alegría de ahora y la de entonces. El momento presente y los cientos de miles de recuerdos de los días compartidos, de las conversaciones pasadas, de las acaloradas discusiones políticas. Con la misma pasión que hablábamos, hacíamos el amor. No éramos novios, nunca fuimos nada y nunca fuimos más felices, con esa felicidad que no cuesta, que no dura, que no lastima.

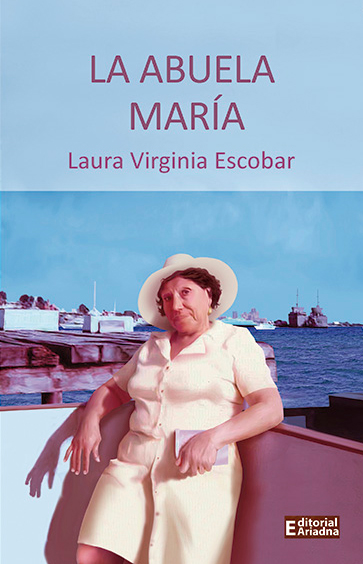

Ahora, invadida de oscuro y en esta cama que no se sabe para qué es porque no duermo en ella, no amo en ella, no descanso en ella, voy a cambiarla de cuarto, voy a aventarla por el balcón, se me ocurre una noche. Por la ventana la luna veracruzana se asoma, grande, gorda y cercana, como el fantasma de mi abuela que de tanto en tanto me acompaña. ¿Cómo soportó tantos años de soledad, tantos años sin un amor de varón? Ella, para quien no era concebible la vida sin un hombre, sin sexo, sin amor. María ve por la ventana también y mira la misma luna que yo. Está sola en su cama, siente su piel todavía joven y con deseos de ser acariciada, de ser amada; siente y recuerda las manos de su último amor, de su triste amor, de su muerto amor. El silencio de la noche deja escuchar a lo lejos los pasos rápidos de alguna de las vecinas que vuelve del “trabajo nocturno”. María aguza el oído y ya no tiene tiempo de añorar; oye a la niña revolverse en la cuna; esa niña no duerme, no ha dormido nunca, ¿qué angustias tendrá tan pequeña que no la dejan dormir?

De pronto me reconozco adulta. No soy la niña de mi abuela, soy la mujer que hace unas horas, en los abrazos del amigo de la adolescencia, abre la herida de la soledad de la abuela y la suya propia. El Robert Redford de mis sueños y el Agustín de la otra noche en el café son lo mismo: el anhelo que no muere, el deseo que ni se olvida ni se pierde, son la vida que me reclama y de la que quiero huir. Como mis pacientes, yo también debería ir a ver a un psiquiatra que me mandara pastillas, a ver si con ellas logro bloquear los sueños, anestesiar el anhelo, ignorar que estoy viva y el deseo de querer vivir. Pero ya sé que no sirve, que dormiría un poco, unos días tal vez, y volvería a abrir los ojos en medio de la noche y del silencio que se ha vuelto mi compañero. ¿Y mi abuela, alguna vez habría querido, o pensado siquiera, morirse joven? ¿Habría querido borrar sus anhelos con la muerte? ¿Cómo vivió mi abuela su exilio voluntario del amor, de la pasión, del goce sexual? ¿Por qué se me ocurren todas estas cosas sobre ella? María, ¿dónde estás, por qué me has dejado esta herencia? No me siento como tú, no puedo con esto. No me puedo quejar diciendo que me despierta el calor. El aire acondicionado tiene el mismo ruido que en otros tiempos me arrullaba. Me enfría para conciliar el sueño, pero no lo suficiente para dejar de sentir.

Contaba mi abuela que cuando era yo bebé me dejaban con su madre, mi bisabuela Cristina, y le dejaban todas las indicaciones para preparar con “fórmula” mi biberón mientras ella y su hija, la mujer que me parió, se iban al cine por las tardes, ¿mi hermana con quién se quedaría? Pero mi bisabuela, una hermosa anciana delgada, rubia, casi transparente, de rasgos delicados y finos, ojos azules y olorosa a polvo Antea, de ninguna manera pensaba hacer caso de esas complicadas instrucciones para preparar un alimento de bebé. Supongo que para ella no era lo más acertado. Llenaba entonces mi biberón con leche bronca y café, lo endulzaba con miel (tampoco se sabía, por suerte, que produce alergias) y yo lo disfrutaba con profunda confianza y la ingenuidad suficiente de estar en los mejores brazos y bajo el más suave de los afectos. Dormía plácidamente, con la barriga llena y sin conciencia de la familia en que había nacido.

Siempre escuché decir que una noche berreaba estrepitosamente y nadie a mi alrededor parecía entender qué quería. Sólo mi bendita bisabuela, dulce y casi en un susurro, decía: “Esa niña quiere café con leche”. ¡Imagínense! A los tres meses de edad. Dios, los adultos no matan más niños porque tú existes. Finalmente, y ante lo que luego sería mi característica persistencia, llenaban el biberón de café con leche y yo podía regresar a la paz del sueño infantil. Entonces no me atormentaban los recuerdos, los pesares, los anhelos. No sabía dónde había nacido; no podía distinguir unos brazos amorosos de los que no lo son; no conocía

el abandono, ni la irresponsabilidad, no sabía del desamor materno, ni de la envidia, ni de los celos y, menos aún, de lo que era la locura. ¿Será por eso que la gente quiere que los niños preserven la inocencia a costa de lo que sea? ¿Será ésta la única manera de protegerlos de los propios adultos?

Lo que me despertaba en casa de mi abuela María por las mañanas eran sus chiflidos y el aroma del café recién hecho. Mi abuela vivía en el proletario barrio de La Huaca, un tanto venido a menos y con algunos rufianes y prostitutas, pero donde se aposentaban también antiguas y aristocráticas mansiones de estilo español. Aún podemos encontrar

en pleno corazón de este barrio la Beneficencia Española, otrora el más elegante y moderno hospital de la época. Remodelación tras remodelación, este majestuoso hospital intenta mantenerse erguido y vigente. Pese a los cambios avasalladores de la arquitectura moderna que busca eficiencia y productividad, conserva su señorío.

Mi abuela esparcía un olor a agua fresca y a hogar por todos los rincones cuando limpiaba su casa, de baldosas rojas y brillantes. Desde la puerta de entrada hasta el patio, desde la sala y el comedor hasta la cocina y el pasillo, donde de niña dormí las siestas más gratas de que tengo memoria. En el más tradicional estilo sevillano, altos y gruesos muros conformaban la casa, como un reflejo claro de la influencia que España dejó en el puerto; ventanas que dan a la calle 16 de Septiembre, con balcones y postigos para que el novio o la serenata se hicieran oír.

Pero jamás hubo un novio ni serenata alguna. Creo que de esa casa había huido el amor, ése que enciende las pupilas, que enrojece las mejillas y que nos vuelve generosos y de risa fácil. Mi madre biológica se escurría en las sombras, se encerraba en sus largos y agresivos silencios. Supongo que ya desde entonces vivía enojada, insatisfecha. Primero por la vida que había llevado al lado del anciano que fue mi padre. Y segundo, con regusto a fracaso, por el terrible regreso a la casa de su madre, mi abuela. ¿Cuándo apareció entre las dos el primer brote de violencia? No puedo precisarlo, pero desde mi anciana bisabuela hasta el elegido que

era casi un bebé temblábamos al primer grito de alguna de ellas. Ahora, sentada en la silla del poder psicoanalítico, cuando después de mi pregunta “¿Se pelean?” mis pacientes responden “Lo normal”, no puedo dejar de pensar si María y su hija creerían que esa vida era lo normal para una familia, para tres chicos y para la bisabuela Cristina. Y recuerdo claramente a la que salía perdedora de esos enfrentamientos: sentada en un rincón, con la mirada torva y el odio intenso en los ojos. Para todos los que ahí vivíamos fueron tiempos peores que el infierno de Dante, aunque no sabíamos qué pecados debíamos purgar en él, qué desconocidas e injustas sentencias.

En las casas de mis años de infancia, así fuesen de ricos, de clase media o pobres, no había rejas de ninguna especie, ¿no se habían inventado, no había ladrones? No lo sé, porque sí mirábamos de tanto en tanto a la policía entrar en la cuadra siguiente de la nuestra, en busca de algún maleante que habitaba en lo que llamábamos “patios de vecindad”. Diminutas viviendas en vericuetos, donde se apiñaban niños, mujeres, adultos y ancianos. Viejos de mirada triste y aliento aguardentoso. Niños descalzos con ropas andrajosas, aunque a veces limpias. Por las noches, desde el quicio de la puerta de nuestra casa, o sentadas en la mecedora en la banqueta, veíamos salir mujeres jóvenes vestidas llamativamente, que se subían a diferentes autos particulares y taxis. Nunca las vimos regresar. Pero en las madrugadas oíamos de vez en cuando, gritos, carreras y puertas de automóviles que se cerraban. La policía entraba en ese mundo, y salía con las manos vacías. En el laberinto del cuarterío se perdían las sombras, los rostros se escapaban, nadie sabía quién vivía en esos miserables lugares, tampoco nadie informaba qué actividad tenían. Pero a veces hasta la policía tenía suerte y apresaban un maleante, un raterillo de carteras o de artículos eléctricos. Entonces, como ahora, los grandes ladrones no habitaban en las vecindades.

Mi llegada a la casa de la abuela María tuvo varios y diferentes ingresos, pero aunque tengo una memoria extraordinaria no recuerdo el primero; sin embargo, puedo suponer que fue muy cercano a mi nacimiento. Nací en la calle siguiente a la casa de mi abuela, en la aristocrática Beneficencia Española, ubicada en la acera de enfrente. Sería el único lujo que mi padre pagaría. Así que casi me podían haber aventado desde un balcón del hospital a los brazos cálidos de mi abuela. Además, como “abuelié”, como fui la hija 27 de mi padre (el dato todavía puede variar, nadie sabe) y la mujer que me parió vivía diciendo “Yo me sentí madre

cuando nació Vicente”, que fue el tercero de sus hijos, bien podría estar en lo correcto y haber sido lanzada desde el balcón del ala izquierda de la Beneficencia al balcón de la casa de la abuela y haber caído intacta. Después de los siete años y medio de psicoanálisis personal, pude ver que, a pesar de que para muchos no tener unos buenos padres es una tragedia, para mí fue la mayor de las fortunas. Cuando la gente dice que Dios no se equivoca, yo me siento como la excepción que confirma la regla. Estoy segura de que Dios metió la pata con mi nacimiento y entonces, cuando se dio cuenta de su error, se dijo a sí mismo: “pero cómo seré bruto, esta niña no debió haber nacido con ese par de incapaces”, y decidió corregirlo. Así que para no quedar del todo mal conmigo me mandó a la casa de mi abuela María. Debo reconocer que lo logró: quedó bien conmigo y yo lo perdoné.